宇佐神宮と手向山八幡宮

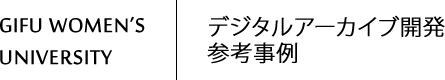

宇佐神宮から奈良東大寺への御幸

宇佐神宮は全国八幡の総本宮である。現在は小椋山(亀山)に鎮座しているが、発祥は宇佐嶋ともよばれる御許山(馬城峰)であり、摂社 大元神社おおもとじんじゃが鎮座している。現在でも毎月の祭祀が厳修されており、宇佐神宮内には奥宮大元神社の遥拝所がある。

752(天平勝方4)年、聖武天皇の東大寺盧舎那大仏るしゃなだいぶつの大仏造立事業に協力した際に、宇佐神宮で造った神輿に八幡大神を擁して入京した。大仏殿近くの鏡池(八幡池)の東に、手向山八幡宮たむけやまはちまんぐうを建立し鎮座した。これが手向山八幡宮の由緒である。また、これが神輿の始まりであったことから宇佐は神輿の発祥地とされている。

宇佐神宮(大分県宇佐市南宇佐亀山) 南楼門(勅使門)

宇佐神宮 本殿一ノ殿

宇佐神宮 宇佐鳥居

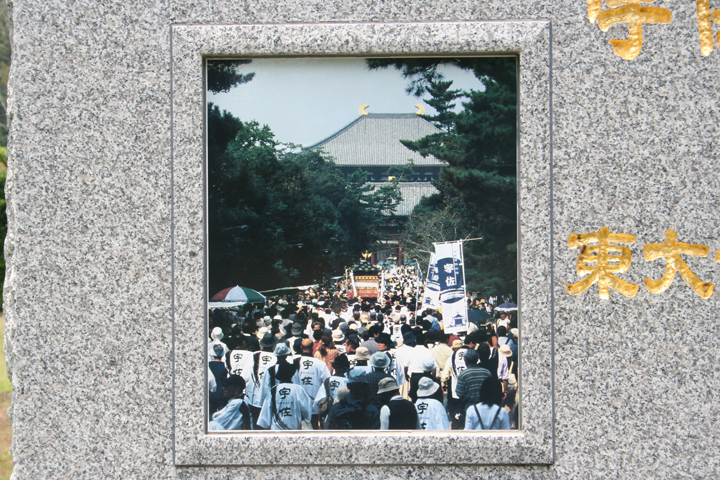

宇佐神宮 宇佐八幡神輿東大寺御神幸記念碑とその案内板

宇佐神宮 宇佐八幡神輿東大寺御神幸記念碑(一部)

宇佐神宮 宇佐八幡神輿東大寺御神幸記念碑の案内板

宇佐神宮 神輿三基(宇佐神宮宝物館蔵)

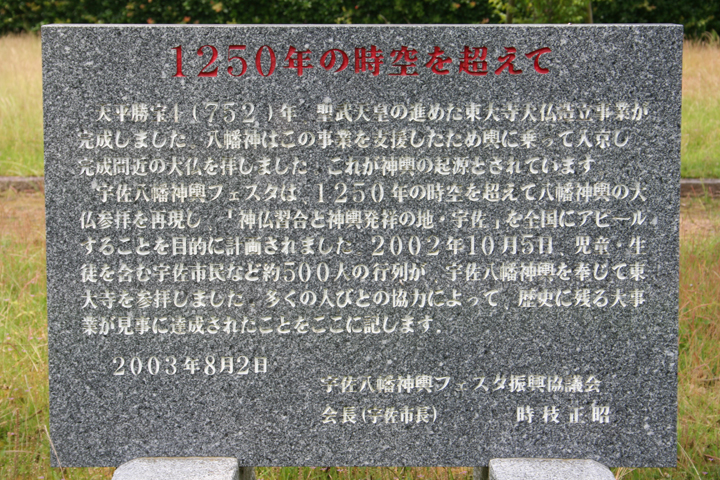

手向山八幡宮(奈良県奈良市雑司町) 楼門

手向山八幡宮 由緒書き

手向山八幡宮 ユネスコ世界遺産登録証

1998年12月、手向山八幡宮を含む、東大寺、興福寺、春日大社、春日山原生林、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡が、「古都奈良の文化財」としてユネスコ世界遺産に登録された。

手向山八幡宮 宮司 上司氏による境内の説明

手向山八幡宮 宮司 上司氏による境内の説明

同氏の説明をオーラルヒストリーとして動画と音声、静止画で記録した。

手向山八幡宮 菅公句碑と菅公腰掛石

手向山八幡宮 菅公句碑と菅公腰掛石

菅原道真公の、有名な「このたびは 幣もとりあえず 手向山 もみじの錦 神のまにまに」という百人一首が詠まれたのがこの地であり、その際、腰を下ろして詠んだとされる石が手前の石である。

手向山八幡宮 神宝庫

神宝庫は正倉院の6倉の内1倉(奈良時代に解体した部材)を江戸時代に移築したものである。

手向山八幡宮 神宝庫の校倉造り

校倉造りは校木(横木)を交互に組み上げ、壁体とした構造様式をいい、校木と校木のわずかな隙間が、空気中の湿度による校木の膨張により開閉することで、倉内の湿度が調節され、中の宝物を長年にわたり守ってきた。